– डॉ. राजबहादुर मौर्य, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड कालेज, झाँसी (उत्तर- प्रदेश) फ़ोटो गैलरी एवं प्रकाशन प्रभारी : डॉ. संकेत सौरभ, झाँसी, उत्तर- प्रदेश, भारत ।email : drrajbahadurmourya @ gmail.com, website : themahamaya.com

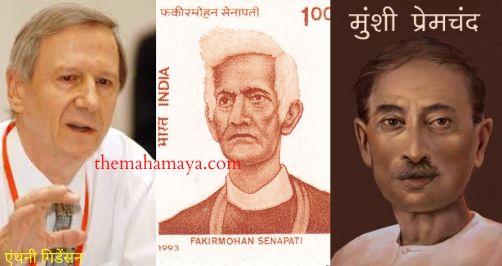

(प्रगति, प्रजनन प्रौद्योगिकी, प्रतिनिधित्व, प्रतियोगिता, प्रथम विश्व युद्ध, प्रभुत्व शाली जाति, प्रयोगवाद, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, मुहम्मद साहब, प्राच्यवाद, प्रेम की अवधारणा, मुंशी प्रेमचंद, प्रेस की आज़ादी, प्रोपेगंडा, प्रौद्योगिकी, फ्रेंज उरी बोआस, फ्रेंज फ़ानो, फ्रांस्वा केस्ने, चार्ल्स मारी फूरिए, फ़्रांसीसी क्रांति, फ़क़ीर मोहन सेनापति, सनसेट लॉ, फर्दीनैंद द सस्यूर, फर्नैंद ब्रॉदेल)

1- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रेड्रिख नीत्से प्रगति के विचार के कड़े आलोचक के रूप में उभरे उन्होंने उसकी जगह ‘जो है उसी की चिरंतन पुनरावृत्ति’ का विचार पेश किया ।इसी परम्परा में जर्मन इतिहासकार ओसवाल्ड स्पेंगलर ने इतिहास के चक्रीय सिद्धांत को अपनाया ।वर्ष 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में स्पेंगलर ने आधुनिकतावादियों के अंध- आशावाद को चुनौती दी ।1932 में अंग्रेज भौतिकीशास्त्री मोंटेग्यू डेविड एडर ने कहा कि प्रगति के ज़रिए सभ्यता के बढ़ते कदमों का जो दावा किया जा रहा है उसकी असलियत कुछ और है ।दरअसल मनुष्य पहले के मुक़ाबले अधिक दुखी है ।

2- ब्रिटिश इतिहासकार जे.बी. बरी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दलील दी थी कि प्रगति का विचार अपने अंत को प्राप्त कर चुका है ।आख़िर विज्ञान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके किन चीजों का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है और उसके पीछे का मक़सद क्या है ? समाजशास्त्री पी. ए. सोरोकिन के अनुसार प्राचीन काल के चीनी, बेबीलोनियन, हिंदू, यूनानी, रोमन और अधिकतर मध्ययुगीन सिद्धांत रैखिक प्रगति के मौजूदा सिद्धांत के मुक़ाबले प्रगति की तालबद्ध, चक्रीय या किसी निश्चित रुझान से बंधी न रहने वाली गति के पैरोकार थे ।

3- एडोर्नो और होर्खाइमर ने और फिर बाउमेन और ल्योतार्द जैसे विचारकों ने बीसवीं सदी में मानवता के साथ हुई भीषण ज़्यादतियों की ज़िम्मेदारी प्रगति के विचार पर डाली है ।विज्ञान को ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्रोत मानने का नतीजा वैचारिक जकडबंदी, विविधता के सामान्यीकरण और विशेषज्ञ संस्कृति के विरोधियों की आवाज़ बंद करने में निकला है ।नियो- लुड्डाइट लेखक किर्कपैट्रिक सेल ने अपनी रचना “फाइव फेसिज ऑफ मिथ” में विश्लेषण किया कि प्रगति के फलितार्थ की आशा में पर्यावरण को गंभीर नुक़सान हुआ है ।

4- वर्ष 1935 में फ़्रांस की राजधानी पेरिस में ई.एम. फॉर्स्टर के सभापतित्व में हुए अधिवेशन से अनुप्रेरित होकर भारत के मुल्कराज आनन्द, सज्जाद ज़हीर आदि ने प्रेमचन्द के सभापतित्व में 1936 में एक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया । भारत के प्रगतिशील साहित्यक आन्दोलन की शुरुआत यहीं से हुई ।1938 में सुमित्रानन्दन पंत के सम्पादन में प्रकाशित रूपाभ पत्रिका में प्रगतिशील साहित्य का घोषणा- पत्र प्रकाशित हुआ । प्रगतिवाद के प्रभाव के तहत ही 1943 में मुम्बई में जन नाट्य संघ (इप्टा) की स्थापना हुई ।

5- प्रजनन- प्रौद्योगिकी का तात्पर्य ऐसे चिकित्सीय ज्ञान और उसके प्रयोगों से है जिसका सम्बन्ध मानवीय प्रजनन और उसकी यौनिकता से है ।नारीवादी चिंतक शुलामिथ फायरस्टोन का विमर्श प्रजनन- प्रौद्योगिकी के रूप में मुक्ति की आशाओं से भरा हुआ है ।जबकि एक अंतरराष्ट्रीय नारीवादी समूह फ़ेमिनिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रजिस्टेंस टू रिप्रोडक्टिव ऐंड जेनेरिक इंजीनियरिंग ने विट्रो- निषेचन प्रौद्योगिकी का पुरज़ोर विरोध किया है ।

6- प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है: जो वास्तव में उपस्थित नहीं है, उसकी किसी अन्य के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होना ।इसका वाहक कोई व्यक्ति अथवा प्रतीक भी हो सकता है ।आधुनिक प्रतिनिधित्वमूलक सरकार के संदर्भ में इसका मतलब होता है किसी निर्वाचित विधायक या सांसद के माध्यम से मतदाताओं या नागरिकों के किसी समूह या क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हुए उनकी हित- रक्षा की ज़िम्मेदारी उठाना । रूसो ने प्रतिनिधित्व के विचार पर आपत्ति किया है ।

7- प्रतियोगिता आधुनिक विचार के तहत ऐसी स्थिति है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़र्मों से आपस में आदर्श होड़ करने की अपेक्षा की जाती है । इसकी बुनियादी शर्तों में बाज़ार में क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या को प्रवेश करने और बाहर निकलने की आज़ादी होनी चाहिए ।उत्पाद समरूप होना चाहिए ।सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे ।क्रेताओं और विक्रेताओं के पास सभी सूचनाएँ उपलब्ध हों।ओलिगोपॉली अर्थात् फ़र्मों की संख्या कम होना, डुओपॉली अर्थात् केवल दो फ़र्मों का होना और मोनोपॉली अर्थात् एकाधिकार या इजारेदारी है ।

8- 1914 से 1919 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया का राजनीतिक नक़्शा पूरी तरह बदल देने का श्रेय दिया जाता है ।इस विश्व युद्ध के कारण साम्राज्यों और राजवंशों के अंत की शुरुआत हुई ।रूस में अक्टूबर क्रांति को सफल होने का मौक़ा मिला और उपनिवेशवाद के खिलाफ आत्मनिर्णय और राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाले संघर्ष को लोकप्रिय आधार मिला । इस विश्व युद्ध के नतीजे के तौर पर लीग ऑफ नेशंस के रूप में राष्ट्रों के बीच एक विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश परवान चढ़ी । 28 जून, 1914 को ऑस्ट्रिया- हंगरी राजसिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रेंज फर्दिनैंद की सर्ब राष्ट्रवादी कैवरिलो प्रिंसिप द्वारा की गई हत्या से इस लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है ।

9- प्रथम विश्व युद्ध दो ताकतवर गठबंधनों के बीच लड़ा गया । एक तरफ़ मित्र राष्ट्र थे जिनमें रूस, फ़्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, रोमानिया, पुर्तगाल और यूनान शामिल थे । दूसरी तरफ़ आस्ट्रिया- हंगरी, जर्मनी, तुर्की का ओटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया थे जिन्हें केन्द्रीय ताक़तें या सेन्ट्रल पॉवर्स की संज्ञा दी गई थी ।यूरोप, अफ़्रीका, मध्य पूर्व, चीन और प्रशान्त महासागरीय द्वीपों पर लड़े गए इस युद्ध में छह करोड़ युरोपियनों समेत सात करोड़ फौजी झोंके गए, जिनमें क़रीब डेढ़ करोड़ को अपनी क़ुर्बानी देनी पड़ी । जीत अन्ततः मित्र राष्ट्रों की हुई ।

10- प्रथम विश्व युद्ध में क़रीब तेरह लाख भारतीय फ़ौजी और श्रमिक लड़ाई में भाग लेने के लिए युरोप, अफ़्रीका और मध्य- पूर्व ले जाए गए । इस युद्ध में 47 हज़ार, 776 भारतीयों ने अपनी जान गँवाई ।अंग्रेजों ने जर्मनों से लड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय सैनिकों को पूर्वी अफ़्रीका भेजा ।अमेरिकी इतिहासकार और समाजशास्त्री डब्ल्यू. ई. बी. दुबोई ने 1915 में ही अफ्रीकन रूट्स ऑफ वार लिखकर तर्क दिया था कि अफ़्रीका के प्राकृतिक संसाधनों पर क़ब्ज़ा करने के लिए होने वाली उपनिवेशवादी प्रतियोगिता के गर्भ से युद्ध निकला । इसी युद्ध को 1884-1885 में बर्लिन कांफ्रेंस द्वारा किसी तरह टाल दिया गया था ।

11- प्रभुत्वशाली जाति या दबंग जाति की अवधारणा भारतीय समाजशास्त्र की एक बुनियादी प्रस्थापना है ।प्रख्यात् समाजशास्त्री मैसूर नरसिम्हचार श्री निवास ने इसका प्रतिपादन किया है । इसे भारत की सामाजिक संरचना को समझने का एक बेहद महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है ।यह विचार श्री निवास के द्वारा मैसूर के पास स्थित एक बहुजातीय गॉंव रामपुरा में किए गए फ़ील्ड वर्क का निष्कर्ष कहा जा सकता है । श्रीनिवास ने यह फील्डवर्क 1952 में किया था ।

12- हिन्दी साहित्य में प्रयोगवाद की संज्ञा उसके विरोधियों द्वारा गढ़ी गई है ।प्रयोगवाद का आरम्भ 1943 में अज्ञेय के सम्पादन में निकले तार सप्तक से होता है ।अज्ञेय का कहना था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है- हम वादी नहीं रहे, न हैं ।हमें प्रयोगवादी कहना ऐसा ही है जैसे हमें कवितावादी कहना ।अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में पहली बार,आधुनिकता, परम्परा, प्रयोग, प्रगति, काव्य- सत्य, साधारणीकरण, काव्य- भाषा, काव्य- शिल्प आदि अनेक नए प्रश्न उठाए ।अज्ञेय ने अनेक असुविधाजनक प्रश्न उठाकर नए विषयों पर बहस आरम्भ करने का श्रेय प्राप्त किया ।

13- सार्वजनिक प्रशासन का सैद्धान्तिक सूत्रीकरण राजनीतिशास्त्र के अलावा इतिहास, क़ानून, समाजशास्त्र, प्रबंधन और मनोविज्ञान के मिश्रण से किया गया है । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, न्याय, निष्पक्षता और समानता के साथ- साथ नीतिशास्त्री आग्रह भी उत्तम प्रशासन के मानक के तौर पर काम करते हैं । 1887 में अमेरिकी राजनेता वुडरो विल्सन ने अपनी रचना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए प्रशासन के विचार को और स्पष्ट किया । उन्होंने राजनीति और प्रशासन के दायरों के द्विभाजन का सूत्रीकरण किया ।

14- सक्षम प्रशासनिक ढाँचे की पहचान होती है : कार्य क्षेत्रों का विभाजन, नियंत्रण के सुनिश्चित दायरे, संगठन के भीतर वरिष्ठता एवं कनिष्ठता क्रम, आंतरिक निर्देश – श्रंखला के तहत संगठन के संचालन, काम की रपट पेश करने के प्रावधान, विभागीकरण, मानकों और कसौटियों का विकास, राजनीति के साथ तालमेल बिठा कर चलना और क्रियाविधि सम्बन्धी संहिताएँ ।

15- 1930 के दशक में आर्थर गुलिक ने प्रशासन को पी ओ एस डी सी ओ आर बी यानी प्लैनिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोआर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग के घटकों में बाँटकर परिभाषित किया ।1947 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के ज़रिए प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन के कारनेगी स्कूल की स्थापना किया । इस स्कूल ने राजनीतिशास्त्र में संस्थागत विश्लेषण के अनुशासन की अहमियत को फिर से रेखांकित किया ।

16- सुशासन या गुड गवर्नेंस का विचार मुख्यतः दस मूल्यों पर आधारित माना जाता है ।पहला, लोकतांत्रिक बहुलवाद, दूसरा है क़ानून के तहत और जनता की निगाह में वैधता, तीसरा है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वालों के हितों की परस्पर सहमति, चौथा है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, पाँचवाँ है क़ानून के शासन की गारंटी, छठां है व्यवस्था में सक्रिय विभिन्न दावेदारों के प्रति शासन प्रणाली की संवेदनशीलता और अनुक्रिया करने की क्षमता, सातवाँ है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था, आठवाँ है पारदर्शिता, नवाँ है नीतिशास्त्र और नैतिक उत्तरदायित्व का पालन और दसवाँ है टिकाऊ मानव विकास के लिए दूरगामी रणनीतिक दृष्टि का विकास ।

17- विश्व में इस समय 23 फ़ीसदी मुसलमान आबादी है जो इस्लाम को धर्म के रूप में स्वीकार करती है ।अपने प्रारंभिक रूप में काबा, जो बाद में इस्लाम का पवित्र स्थल बना, मक्का के सभी क़बीलों के लिए एक ख़ास मज़हबी दर्जा रखता था । विभिन्न कबीलों के लोग काबा के भीतर अपने देवी- देवताओं की मूर्तियाँ रखते थे ।हर साल मक्का में एक उत्सव होता था और लोग काबा में सामूहिक पूजन करते थे ।हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश क़बीले में हुआ ।वह बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए थे और उनकी परवरिश उनके दादा ने की थी ।

18- मुहम्मद साहब ने समानता और स्वतंत्रता के उसूलों को एक ईश्वरवाद के मूल से जोड़कर इस बात की तबलीग (प्रचार) शुरू की कि मर्द- औरत, गुलाम- मालिक अल्लाह के बनाए हुए हैं ।इन सबका इंसानी दर्जा बराबर है ।मुहम्मद साहब ने यह कहा कि जिब्रील नामक फ़रिश्ता उनके लिए अल्लाह के दिव्य संदेश लाता है । सन् 622 ईस्वी में मुहम्मद साहब ने अपने मानने वालों के साथ मक्का छोड़ दिया ।इस घटना को हिजरत कहते हैं और यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कहा जाता है, का आरम्भ होता है । सन् 632 ईस्वी में मदीना में मुहम्मद साहब का इंतकाल हुआ ।

19- ‘ ला इला हा इलाल्लाह मुहम्मद दूर रसूल अल्लाह’ इस्लाम का पहला कलमा है जिसका मतलब है एक अल्लाह में यक़ीन और मुहम्मद साहब को आख़िरी नबी स्वीकार करना ।बाद के वर्षों में दिन में पाँच बार इबादत जिसे सलात (फ़ारसी में नमाज़) कहा जाता है, साल में रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोज़े, जीवन में एक बार हज, अपनी आमदनी का एक हिस्सा (44 वां भाग) मजलूमों और बेसहारों को देना, जिसे ज़कात कहते हैं, इस्लाम के बुनियादी आधार बन गए ।

20- प्राच्यवाद यानी ओरियंटलिल्म का अर्थ था पश्चिमी विश्व के लेखकों, डिज़ाइनरों और कलाकारों द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृतियों का वर्णन और अध्ययन । लार्ड बायरन ने सन् 1812 में ओरियंटल स्टडीज़ जैसी शब्दावली का प्रयोग किया था, लेकिन 1978 में प्रकाशित एडवर्ड सईद की रचना ओरियंटलिज्म ने प्राच्यवाद के अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया ।एडवर्ड सईद ने साबित किया कि प्राच्य दरअसल पश्चिमी विमर्श की गढंत है और इस गढंत का मक़सद है अरब और इस्लामिक दुनिया पर अपने प्रभुत्व को न्याय संगत ठहराना । उन्होंने प्राचीन यूनानी दुखांत नाटक द पर्शियंस से लेकर मैकाले, रेनन और मार्क्स तक के उदाहरण दिए । उन्होंने गुस्ताव वॉन ग्रुनबाउम और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का सहारा लेकर दिखाया कि इस्लाम और पूर्व को किस तरह की विकृतियों और रूढ़ छवियों में गढ़ा गया है ।

21- प्रेम मानवीय जीवन का एक आधारभूत मनोभाव है । जिसकी अभिव्यक्ति और अर्थ अनेक हैं ।आधुनिक विमर्श में प्रेम को वस्तुगत रूप में किया गया है । एक यूनानी विश्लेषण के अनुसार प्रेम की पहली श्रेणी इरोज है । इसमें दैहिकता की प्रधानता है इसलिए इसे ऐंद्रिक प्रेम कहा जाता है ।प्रेम का दूसरा रूप मैनिया के नाम से जाना जाता है ।इसे हम उन्मादी प्रेम कह सकते हैं ।प्रेम की तीसरी क़िस्म स्टोर्ज की है ।यह स्नेहपूर्ण प्रेम सम्बन्ध है जिसमें मैत्री की प्रधानता होती है ।प्रेम का चौथा प्रकार एगैप कहा जाता है ।यह परोपकार प्रधान प्रेम है । प्रेम का पाँचवाँ रूप प्रैग्मा है।यह व्यवहारवादी और परिणामवादी प्रेम है ।प्रेम का छठवाँ रूप लुडुस है । यह क्षणभंगुर स्वार्थी प्रेम है ।

22- एंथनी गिडेंस ने उत्तर- आधुनिक युग के लिए रोमानी प्रेम के बरक्स संगमी प्रेम की अवधारणा प्रतिपादित की है । गिडेंस कहते हैं कि रोमानी प्रेम लैंगिक लोकतंत्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है ।संगमी प्रेम (कॉनफ्लुएंट लव) के आधार में भी स्त्री और पुरुष की परस्पर पसंद मौजूद रहती है लेकिन प्रेम की यह समझौता वार्ता उन दो नदियों की तरह काम करती है जो साथ- साथ बहती हैं, एक ख़ास मुकाम पर एक- दूसरे के साथ संगम करती हैं और फिर अपनी-अपनी शख़्सियत पर क़ायम रहते हुए अपने- अपने रास्ते बहती चली जाती हैं । सेल्फ़ डिस्क्लोजिंग इंटीमेसी यानी स्व- घोषित अंतरंगता और समानता पर आधारित संगमी प्रेम रोमानी प्रेम के मुक़ाबले अधिक योजनाबद्ध, तर्क आधारित, लोकतांत्रिक, मैत्रीपूर्ण और परिणामवादी है ।

23- लव- स्टडीज़ की दुनिया बहु- अनुशासनीय है ।उसमें समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, मनोविद् और धर्मशास्त्री तो शामिल हैं ही, स्नायु- वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और प्रबंधन की दुनिया के सिद्धांतकारों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है ।नारीवादी सिद्धांतकारों और जेंडर स्टडीज़ के विद्वानों और विदुषियों ने भी लव- स्टडीज़ को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है ।वर्ष 2006 में फ्रांचेस्का ओरसिनी द्वारा सम्पादित पुस्तक लव इन साउथ एशिया ने लव स्टडीज़ के भारतीय अध्याय का उद्घाटन किया है ।

24– पूरी दुनिया में उन्नीसवीं सदी सेक्स से डरने वाली सदी थी यहाँ पर प्रेम को पूरी तरह से सेक्स विहीन करने की कोशिश की गई ।नतीजा यह निकला कि सेक्स का एक्ट एक तरह की यांत्रिकता का शिकार हो गया जिसके गर्भ से पोनोग्राफी ने जन्म लिया ।यह विक्टोरियाई नैतिकता के पैरोकारों की कारस्तानी थी । बीसवीं शताब्दी में इस सोच में बदलाव हुआ ।नयी सदी ने स्त्री- पुरुष के बीच रिश्ते की दीर्घकालिक सफलता के लिए ज़रूरी समझा कि वे एक-दूसरे में यौनाकर्षण महसूस करें ।आनन्द देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रेम की परिभाषा का अंग बन गई । यौन संतुष्टि को एक सफल विवाह की आवश्यक शर्त का दर्जा मिला ।

25- जर्मन विद्वान कांट ने प्रेम को एक कर्तव्य के रूप में पेश किया । उन्होंने रोमानी प्रेम का तिरस्कार करके एक तरह के डि- सेक्शुअलाइज लव की रूपरेखा तैयार की थी । लेकिन ल्यूस इरिगरे ने वर्ष 2002 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेज ऑफ लव में कहा कि सच्चा प्रेम परवान चढ़ ही नहीं सकता अगर उसके साथ ऐंद्रिकता न जुड़ी हो ।इसके साथ ही उन्होंने स्व- प्रेम की अवधारणा को भी रेखांकित किया । उन्होंने कहा कि यदि स्त्री ख़ुद को प्रेम नहीं कर सकती तो वह पुरुष के प्रति कामना या प्रेम का एहसास भी नहीं कर पाएगी । स्व- प्रेम ही प्रेम की द्विपक्षीयता की कुंजी है ।वह बेबाक़ी के साथ कहती हैं, ‘आई लव यू’ उचित सम्बोधन नहीं है, बल्कि प्रेम की सही अभिव्यक्ति है, ‘आई लव यू टु ।’

26- मुंशी प्रेमचंद (1880- 1936) भारत में हिंदी साहित्य के सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय और चर्चित साहित्यकार हैं । एक सम्पूर्ण युग की नुमाइंदगी करने वाले प्रेमचन्द का छाया प्रभाव हमें उनके बाद के रचनाकारों में स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों रूपों में मिलता है । उनके सम्पूर्ण सृजन और चिंतन का केन्द्रीय विचार मानव- मुक्ति की तलाश है । भारत का राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन, देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रीयता और अनेक तरह की वैचारिक संरचनाओं और ऊहापोह से गुजरता हुआ आगे बढ़ा है । संघर्ष के इन ऐतिहासिक क्षणों में प्रेमचन्द एक साक्षी बनकर लगातार मौजूद रहे ।

27- प्रेमचन्द के सृजन और चिंतन का दौर १९०१-३६ तक रहा । वे उर्दू की अफ़साना- निगारी की देन थे ।वह कहते हैं कि, ‘ साहित्यकार का लक्ष्य देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है ।’ प्रेमाश्रम (1918), रंगभूमि (1922-24), कायाकल्प (1924-25), निर्मला (1925-27) , गोदान (1932-36), सेवासदन उनकी कालजयी कृतियाँ हैं ।असरारे मुआबिद, हमखुर्मा व हम सबाब, बजारे हुस्न, जलवाए ईसार, नौशाए कैफ़ियत और चौगाने हस्ती उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं ।

28- प्रेमचन्द जैसा संत- सूफ़ी रचनाकार आज हिंदी में दूसरा नहीं है । यही वह कलेजे वाला संत है जेल में बंद अज्ञेय की कहानी जैनेन्द्र कुमार के कहने पर छापता है । चूँकि रचनाकार वात्स्यायन जेल में बंद अपराधी हैं, उनका नाम नहीं दिया जा सकता, उसे प्रेमचन्द अज्ञेय नाम देकर वह कहानी छाप देते हैं । हमें भूलना नहीं चाहिए क्रांतिकारी कवि वात्स्यायन को अज्ञेय नाम प्रेमचन्द का दिया हुआ है । हिन्दी की बहुचर्चित पत्रिका हंस मुंशी प्रेमचंद की देन है ।

29- प्रेस की आज़ादी का मतलब है सरकार के हस्तक्षेप के बिना सूचनाओं और मतों के प्रकाशन और प्रसारण का व्यक्तिगत अधिकार । प्रेस की आज़ादी के साथ फोर्थ एस्टेट या लोकतंत्र का चौथा खम्भा की अवधारणा जुड़ी हुई है । परन्तु प्रेस की यह हैसियत संविधान प्रदत्त न होकर परम्परा आधारित है ।भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय पर बहस के दौरान डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रेस को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक सामान्य नागरिक के पास होते हैं । आम्बेडकर ने संविधान में प्रेस के लिए अलग से अधिकारों की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया था । यद्यपि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद एक में प्रेस की स्वतंत्रता की अलग से व्यवस्था है ।

30- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है । रमेश थापर बनाम भारत संघ (१९५०) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रेस की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता के साथ वितरण की स्वतंत्रता भी शामिल है । ब्रजभूषण बनाम भारत संघ (1950) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है कि धारा 19(१) तहत पूर्व सेंसरशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती । इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1957) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता में देश के क़ानूनों का पालन न करने की छूट शामिल नहीं है ।

31- सकाल समाचारपत्र बनाम भारत संघ (1960) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाचारपत्र की पृष्ठ संख्या और मूल्य के बीच सम्बन्ध को क़ानूनी आधार पर तय करने की सरकार की कोशिश को प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है । हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1955) के मामले में जब जादुई असर वाली दवाइयों के विज्ञापन का मुद्दा सामने आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा (१९)(१) में वाणिज्यिक अभिव्यक्ति शामिल नहीं है । लेकिन 1986 में टाटा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पहले का फ़ैसला उलटते हुए वाणिज्यिक अभिव्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा माना ।

32- सिनेमा में प्रेस की स्वतंत्रता मुद्दा हमेशा विवाद में रहा है । भारत में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया है । सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्री- सेंसरशिप मानने से इंकार कर इसको उचित ठहराया ।भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (क) में देशद्रोह का प्रावधान है । सरकारी गोपनीयता अधिनियम (1923) भी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करता है ।

33 – राजनीति विज्ञान में जॉन लॉक, टामस जैफर्सन और मिल ने व्यक्ति की गरिमा और क्षमता को राज्य की श्रेष्ठता के सिद्धांत के ऊपर स्थापित किया है । लॉक ने जनता की इच्छा को सर्वोपरि तथा सरकार को जनता से कम महत्वपूर्ण माना । जॉन मिल्टन ने कहा कि व्यक्ति के पास इतनी तर्क समानता और बुद्धिमत्ता होती है कि वह अच्छा और बुरा, सही और ग़लत तथा सच और झूठ के बीच भेद कर सकता है । जैफरसन ने कहा कि लोगों को शासन की आलोचना करने का अधिकार है तथा जो सरकार आलोचना सहन नहीं कर सकती उसे गिर जाना चाहिए । जॉन स्टुअर्ट मिल समाज के अंतिम व्यक्ति के मत को भी महत्वपूर्ण मानते थे ।

34- पश्चिमी दर्शन में प्लेटो से लेकर मैकियाविली तक राज्य के अधिकारों की सर्वोच्चता का अनुमोदन ही मिलता है । प्लेटो ने सर्वाधिकार सम्पन्न राज्य की सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की ।सुकरात मानते थे कि यदि सभी लोगों को सभी स्वतंत्रताएँ दी गई तो राज्य की सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाएगी । थामस हॉब्स तो राज्य को मानवीय जीवन के नियंता के रूप में देखते थे, और हीगल ने सत्रहवीं सदी की सरकारों के तानाशाही रवैये को सही ठहराया था ।

35– प्रोपेगंडा का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ है प्रचार, अधिप्रचार अथवा मत प्रचार । प्रोपेगंडा किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष तौर से, राजनीतिक उद्देश्य के तहत, किसी विचार और नज़रिए को फैलाने के लिए किया जाता है । सन् 1622 में पन्द्रहवें पोप ग्रेगरी ने वेटिकन में प्रोटेस्टेंट सुधारों के खिलाफ प्रोपेगंडा का काम संभाला था । मार्केटिंग की भाषा में जिसे हम वाइरल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं दरअसल वह मीडिया की भाषा में प्रोपेगंडा ही है ।

36- प्रौद्योगिकी का अंग्रेज़ी शब्द टेक्नोलॉजी प्राचीन यूनानी शब्द टेकने से बना है जिसका मतलब होता है कला या शिल्प । सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के फ़्रैंकफ़र्ट स्कूल के चिंतकों ने प्रौद्योगिकी के उदय और आधुनिक बुद्धिवाद के विकास के बीच एक सम्बन्ध देखा है । इस स्कूल के प्रमुख सदस्य मैक्स होर्खाइमर द्वारा यांत्रिक तर्कपरता की अवधारणा पेश की गई है । दूसरी तरफ़ अपने निबंध द क्वैश्चन कम्पर्निंग टेक्नोलॉजी में मार्टिन हाइडेगर ने प्रौद्योगिकी की केवल यांत्रिक नज़रिए के तहत व्याख्या करने से इनकार करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी को महज़ एक साधन समझने के बजाय सत्य के आवरण की एक विधि के तौर पर ग्रहण करना चाहिए ।

37- ज्यॉं- फ्रांस्वा ल्योतर ने 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पोस्टमॉडर्न कंडीशन में प्रौद्योगिकी के प्रभाव की व्याख्या उसके औद्योगिक रूपों और आर्थिक सम्बन्धों के दायरे से बाहर जाकर की ।मार्शल मैकलुहन ने 1964 में दावा किया कि प्रौद्योगिकी को ख़ासकर प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी को आधुनिकता के एक कारण के रूप में देखा जा सकता है । मैकलुहन ने मीडियम ही मैसेज है जैसा मशहूर फिकरा गढ़ा था ।

38- फ्रेंज उरी बोआस (1858-1942) एक अमेरिकी मानवशास्त्री हैं जिन्हें आधुनिक मानवशास्त्र का पितामह माना जाता है । 1896 में उन्हीं के प्रयासों से अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र का स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हुआ । उन्होंने मानवशास्त्र के अध्ययन में फोर फील्ड थियरी का प्रतिपादन किया जिसके बाद यह अनुशासन भौतिक, भाषायी, पुरातात्विक और सांस्कृतिक चार पक्षीय बन गया । फ्रेंज उरी बोआस का जन्म मिंडेन, वेस्टफालिया, जर्मनी के एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था ।

39- सन् 1911 में बोआस की सबसे महत्वपूर्ण रचना माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन प्रकाशित हुई ।इस अध्ययन में उन्होंने स्थापित किया कि किसी भी समाज और संस्कृति की जैविकी, उसकी भाषा, उसकी भौतिकी और उसके प्रतीकों का संसार अपने आप में स्वायत्त होता है । मानव समाज का बुनियादी लक्षण उसकी सांस्कृतिक विविधता है । बोआस की एक अन्य रचना रेस,लैंग्वेज ऐंड कल्चर उस युग में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रभावशाली नस्लवाद विरोधी कृति थी । उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड और अल्फ्रेड क्रोबर ने योगदान दिया ।

40- फ्रेंज फ़ानो 1925-1961)) का नाम संस्कृति के माध्यम से उपनिवेशवाद का प्रतिरोध करने वाले विचारकों में गिना जाता है । “द रेचेड ऑफ अर्थ” (1961) और “ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क” (1952) उनकी दुनिया भर में प्रसिद्ध और बहुपठित कृतियाँ हैं । उन्होंने लिखा है कि, ‘अपनी संस्कृति को जीवन- व्यवहार के लिए अपर्याप्त मानने का बोध, प्रभुत्वशाली संस्कृति में स्वयं को स्वीकार कर लेना और स्वयं को उसमें समायोजित कर लेने की इच्छा भी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का परिणाम होती है” । सात्रे ने उनकी अंतिम किताब की भूमिका में लिखा था, ‘ एक विद्रोही की बंदूक़ उसकी मानवीयता की पहचान होती है ।

41- फ्रेंच विचारक फ्रांस्वा केस्ने (1694-1774)) को मुक्त बाज़ार नीतियों को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने का श्रेय दिया जाता है ।उन्होंने आर्थिक जीवन के केन्द्र में मानवीय श्रम की गरिमा के महत्व को प्रतिष्ठित किया । फ़्रांसीसी ज्ञानोदय के दौर में फ्रांस्वा ने दिदरो और द अलेम्बर्त के सम्पादन में प्रकाशित इनसाइक्लोपीदी में कई लेखों का योगदान दिया । केस्ने के अनुयायियों को फीजियोक्रेट की संज्ञा दी गई थी । फ्रेंच भाषा में फीजियोक्रेसी का अर्थ होता है : प्रकृति का शासन । उन्होंने अर्थव्यवस्था का टेढ़ा- मेढा अथवा ज़िद- जैग मॉडल खड़ा किया ।

42- फ्रांस्वा- चार्ल्स मारी फूरिए (1772-1837) को उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में फ़्रांसीसी समाजवादी दर्शन के मुख्य प्रणेताओं में से एक माना जाता है ।फेमिनिज्म या नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय भी फूरिए को दिया जाता है । वह कहते थे कि कौशल, क्षमता और रुझान के आधार पर स्त्रियों को सभी तरह के काम करने की इजाज़त मिलना ज़रूरी है । उन्होंने स्त्री को एक सम्पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश की । चार्ल्स फूरिए ने समलैंगिकता का समर्थन करते हुए उसे निजी चयन का मामला माना ।

43- चार्ल्स फूरिए ने वर्ष 1808 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “थियरी ऑफ द फोर मूवमेंट्स” में दावा किया कि स्त्रियों को आज़ादी मुहैया कराना सभी तरह की सामाजिक प्रगति का आधारभूत सामान्य सिद्धांत होना चाहिए । उनके ख़्याल में ग़रीबी सामाजिक अव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत थी, न कि गैर बराबरी । फूरिए को यक़ीन था कि मनुष्य मुख्यतः 12 क़िस्म की कामनाओं से संचालित होता है जिसके मुताबिक़ समाज 810 क़िस्म के चरित्रों में बँटा रहता है । इस तरह गणना करके फूरिए ने फ़ार्मूला दिया कि समाजिक इकाई (फालांक्स) में 1620 लोग होने चाहिए ।

44- फ़्रांसीसी क्रांति (1789-1799) आधुनिक विश्व की ऐसी पहली घटना थी जिसके बाद क्रांति का मतलब नए समाज की रचना का पर्याय समझा जाने लगा । इसने सामन्तवाद के बंधन में जकड़े फ़्रांस को आमूलचूल बदल डाला तथा दुनिया को प्रभावित करने वाली ऐसी नई विचारधाराओं को जन्म दिया जिसका दावा था कि नया समाज बनाने के लिए अतीत से कुछ लेना ज़रूरी नहीं होता ।नवजागरण काल में विकसित समानता और भाईचारे के उसूलों को सार्वभौमिक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली इस क्रांति को सच्चे अर्थों में नई दुनिया की बुनियाद रखने का श्रेय दिया जा सकता है ।

45– फ़्रांस में 1789 में ही डेढ़ सौ साल बाद एस्तातेज जेनराल को पुनर्जीवित किया गया ।इस सभा में पहली एस्तात यानी सामन्तों के 291, दूसरी एस्तात यानी पादरियों के 300 और तीसरी एस्तात यानी बाकी फ़्रांस के 610 प्रतिनिधि चुने गए । उसने जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को घोषित कर लिया । सन् 1791 में सम्राट ने पलायन करने की कोशिश की पर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया । 1792 में राजशाही का उन्मूलन करके फ़्रांस को गणराज्य घोषित किया गया । सम्राट पर मुक़दमा चलाकर 1793 में उसे मौत की सज़ा दी गई । इस तरह एंसिऐन रेजिम (पुराना राज्य) का अंत हुआ ।

46- अभिलेखागारों में दर्ज रिकॉर्डों के अनुसार सन् 1793-1794 के बीच 16 हज़ार, 594 लोगों को गिलोटीन पर मौत की सज़ा मिली । 22 अगस्त, 1795 को फ़्रांस का संविधान पारित हुआ जिस पर मुहर लगाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया । संविधान के पक्ष में 1 लाख, 57 हज़ार, और विपक्ष में 49 हज़ार वोट पड़े । फ़्रांसीसी क्रांति सुविधाभोगी वर्ग द्वारा शुरू की गई थी, पर उसका नियंत्रण बहुत जल्दी ही मध्य वर्ग के हाथों में होते हुए निम्न वर्ग के हाथ में चला गया । परन्तु राजनीतिक उथल-पुथल बनी रही जिसका नतीजा 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए तख्ता पलट में निकला ।

47- फकीर मोहन सेनापति (1843-1918) ओड़िशा के सांस्कृतिक अग्रदूत और आधुनिक ओड़िसा अस्मिता के निर्माता थे । उन्हें ओड़िया भाषा के पुनरूत्थान का श्रेय भी दिया जाता है ।सेनापति ने उन्नीसवीं सदी में न केवल ओडिया माध्यम से शिक्षा सुलभ कराने के लिए कई पाठ्यपुस्तकों की रचना की, बल्कि मूल संस्कृत से रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, उपनिषदों, पुराणों का ओडीया में अनुवाद किया । उन्होंने केवल चार उपन्यास लिखे परन्तु उनकी गिनती ओडिया की सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में होती है । फ़क़ीर मोहन सेनापति का उपन्यास छ मन अथा गुंथा को हिन्दी में मुंशी प्रेमचंद के गोदान के समकक्ष माना जाता है ।

48- सनसेट लॉ ओड़िशा में प्रचलित वह ब्रिटिश क़ानून था जिसमें यह व्यवस्था थी कि जब ओड़िशा के ज़मींदार अपना बढ़ा हुआ लगान देने में चूक जाते थे तो कोलकाता के फ़ोर्ट विलियम में सूर्यास्त के पहले उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी । इस प्रक्रिया को ओड़िशा में सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता था । एक अध्ययन के अनुसार 1804 से 1816के बीच क़रीब 52 फ़ीसदी ओडिया ज़मींदारों की ज़मीन छीनकर बंगाली गुमाश्तों को दे दी गई । जायदाद से बेदख़ली के इस व्यापक अभियान से क्षुब्ध होकर सन् 1817 में स्थानीय ओडिया लोगों ने विद्रोह कर दिया जिसे पाइक विद्रोह के नाम से जाना जाता है ।

49- फर्दिनैंद द सस्यूर (1857-1913) स्विस भाषाशास्त्री, संरचनावाद के प्रवर्तक और आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं । सस्यूर मुख्यतः संस्कृत के विद्वान थे और उनके सूत्रीकरणों पर पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी और भर्तृहरि की कृति वाक्यपदीयम् की गहरी छाप है । सस्यूर ने अपने व्याख्यानों से स्थापित किया कि भाषा एक सामाजिक यथार्थ है । भाषा एक संरचना है जो समाज की सामूहिक अंत:क्रियाओं एवं अनुभवों से निर्मित होती है । वे परस्पर द्विभाजन को (बायनरी अपोज़िशन) सामने लाने वाले प्रमुख विचारक हैं ।

50- फ़र्नैंद ब्रॉदेल (1902-1985) को इतिहास लेखन की अनाल परम्परा में ल्यूसिऑं फ़्रेब और मार्क ब्लॉक का उत्तराधिकारी माना जाता है । ब्रॉदेल के कृतित्व का ताल्लुक़ मुख्यतः तीन विषयों से रहा है : भूमध्यसागरीय क्षेत्र, सभ्यता और पूंजीवाद तथा फ़्रांस की अस्मिता । उनकी रचना द मेडिटरेनियन एंड द मेडिटरेनियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फ़िलिप सेकेंड को ऐतिहासिक चिंतन के क्षेत्र में ऐसी क्रांति की संज्ञा दी जाती है जो न केवल बीसवीं सदी के लिए नए मानक स्थापित करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि इतिहास का वैश्विक विन्यास कैसा होना चाहिए ।

नोट : उपरोक्त सभी तथ्य, अभय कुमार दुबे, द्वारा सम्पादित पुस्तक ‘समाज विज्ञान विश्वकोष, खण्ड : 3, दूसरा संस्करण 2016, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (भारत) ISBN : 978-81-267-2849-7 से साभार लिए गए हैं ।

अत्यधिक ज्ञानवर्धक आलेख

धन्यवाद आपको सर